张永峰,男,1992年4月生,山西阳曲人;博士,青年特聘教授(2023),硕士生导师;入选光电科学与工程学院“优秀青年学者”青年学科带头人培养计划。2020年7月毕业于中国科学院大学光学工程专业,获工学博士学位(导师:鲜浩研究员);2020年8月至2023年8月在中国科学院光电技术研究所开展博士后研究(合作导师:饶长辉研究员)并以“优秀”成绩出站;2023年9月加入苏州大学光电科学与工程学院。

长期从事主动/自适应光学(Active Optics & Adaptive Optics)、高精度波前传感/相位复原(Wavefront Sensing & Phase Retrieval)、先进像差理论(Nodal Aberration Theory)、小凹成像(Foveated Imaging)及神经形态感知技术(Neuromorphic Imaging & Sensing)等前沿领域的研究工作。

近年来,围绕上述前沿研究领域,在Optics Letters、Journal of the Optical Society of America A、Optics Communications等国内外本领域主流期刊发表SCI/EI论文10余篇,累计影响因子超30,其中,1篇入选中国激光杂志社优秀论文,1篇被国际工程领域著名机构Advances in Engineering(AIE)遴选为关键科学文章;申请发明专利2项,其中授权1项。

中国光学工程学会高级会员,中国仪器仪表学会永久高级会员,国际光学工程学会(SPIE)会员,中国光学学会会员,中国计量测试学会会员,中国空间科学学会会员;担任中国光学工程学会计算成像专业委员会青年委员,中国光学工程学会光谱技术及应用专业委员会青年委员,中国光学工程学会大气光学及自适应光学专业委员会青年委员;担任中国仪器仪表学会会刊《Instrumentation》青年编委,《Astronomical Techniques and Instruments》首届青年编委;美国光学学会、中国光学、光学精密工程等主流光学期刊审稿人;担任国家自然科学基金系统评议专家。

入选中国科学院“特别研究助理项目”资助人才计划(2021)、苏州大学青年特聘教授(2023)、光电科学与工程学院“优秀青年学者”人才计划(2024);作为项目负责人,主持国家自然科学基金青年项目、四川省自然科学基金青年项目、四川省博士后科研项目特别资助、中科院特别研究助理项目、自适应光学全国重点实验室开放基金重点项目等国家级/省部级项目,累计主持经费超200万元;作为项目核心成员,参与国家自然科学基金面上项目、KJW创新特区项目等;获得中国科学院朱李月华优秀博士生奖、中科院自适应光学重点实验室特优奖学金、光电奖学金、教育部高等学校仪器类专业优秀毕业设计案例(2015)、吉林省大学生数学建模竞赛一等奖、吉林省大学生数学竞赛(非数学类)二等奖等多项荣誉/奖励;获苏州大学2024届本科毕业论文(设计)优秀指导老师。

中国光学工程学会高级会员(2023.7-至今)

中国仪器仪表学会永久高级会员(2023.7-至今)

国际光学工程学会(SPIE)会员(2023.7-至今)

中国光学学会会员

中国光学工程学会计算成像专业委员会青年委员

中国光学工程学会光谱技术及应用专业委员会青年委员

中国光学工程学会大气光学及自适应光学专业委员会青年委员

担任中国仪器仪表学会会刊《Instrumentation》青年编委

《Astronomical Techniques and Instruments》青年编委

国家自然科学基金系统评议专家

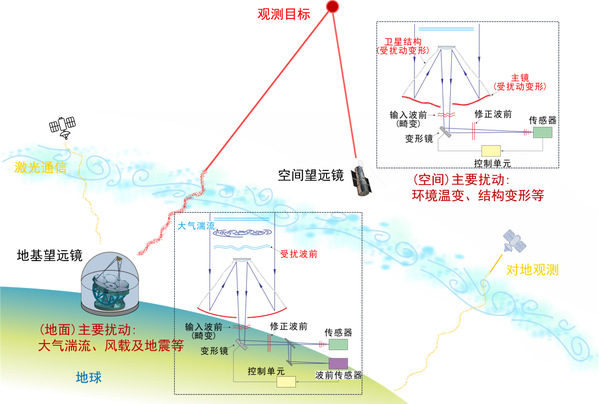

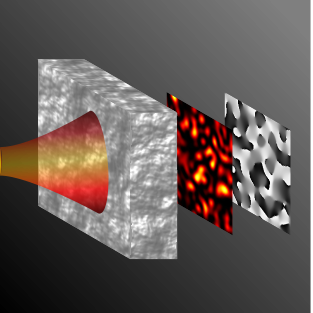

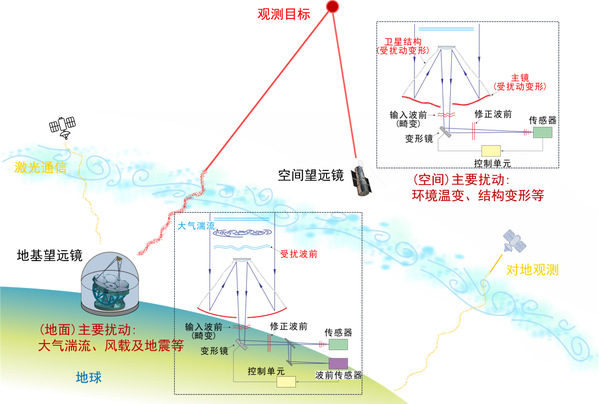

1、主动/自适应光学(Active Optics & Adaptive Optics,与中科院光电技术研究所建立合作)

仍是那道光,穿越重重介质,抵达我们眼中时却已不复最初的纯净模样。主动/自适应光学,宛如光学领域的守护精灵,凭借精妙技术,矫正光的偏差,驱散畸变的阴霾,让那道光重归本真,再次绽放出其原有的澄澈与明亮。

主动光学及自适应光学原理及其应用(已获武汉大学王凯楠博士使用许可)

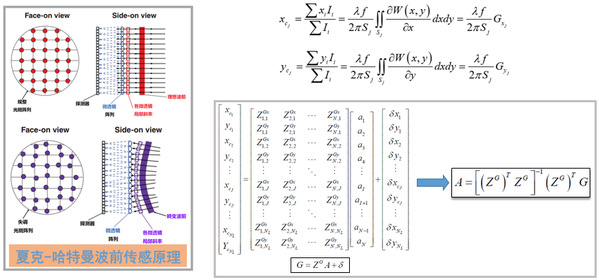

2、波前传感/相位复原(Wavefront Sensing & Phase Retrieval)

于光的神秘天地间,波前传感/相位复原宛如拥有超凡魔力的 “透视之眸”。它宛如灵动的指尖,轻轻撩开光场那层朦胧的面纱,将隐匿其中的奥秘逐一展现。在系外行星成像与表征等前沿空间科学领域,下一代自适应光学以亚纳米乃至皮米级感知精度为目标,孜孜不倦地追求着其极限性能。

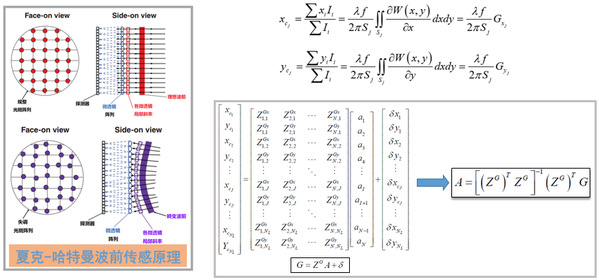

夏克-哈特曼波前传感器(Shack-Hartmann Wavefront Sensor)

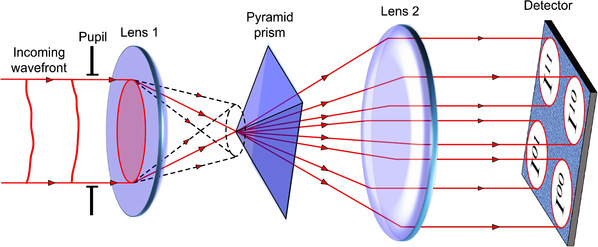

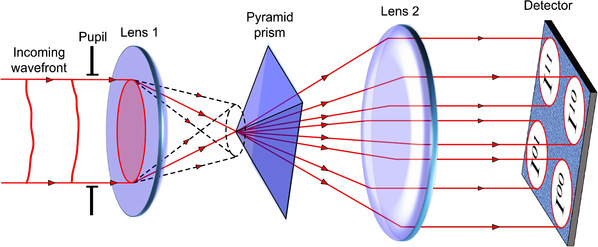

四棱锥波前传感器(Pyramid Wavefront Sensor)

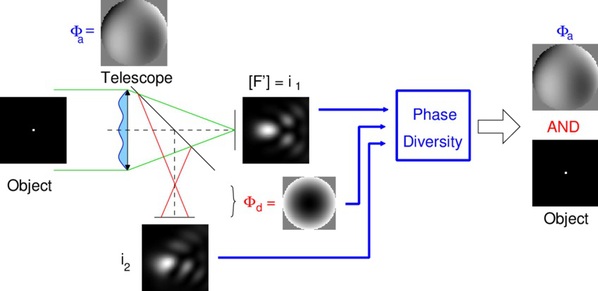

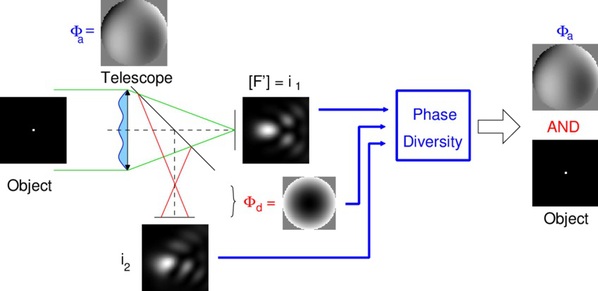

相位差法(Phase Diversity)/相位恢复(Phase Retrieval)

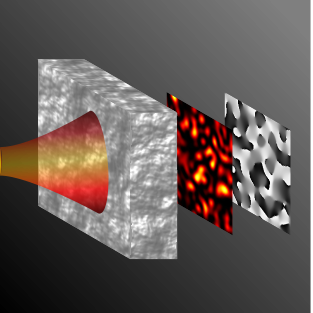

基于编码的波前传感技术(计算光学时代的新型光场感知技术)

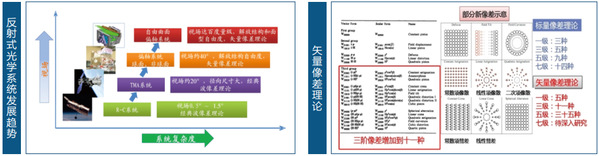

3、先进像差理论(Nodal Aberration Theory)及其应用

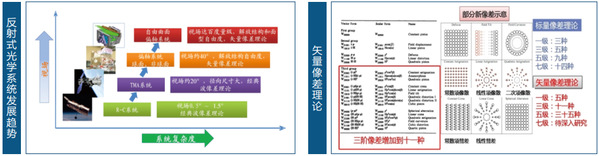

目前,光学系统的发展瞄准极限性能,以满足前所未有的应用需求。在这一发展趋势下,传统像差理论在应用时尽显弊端。发展先进像差理论,将为新型高性能系统的设计、像差场表征与调控提供有力手段。

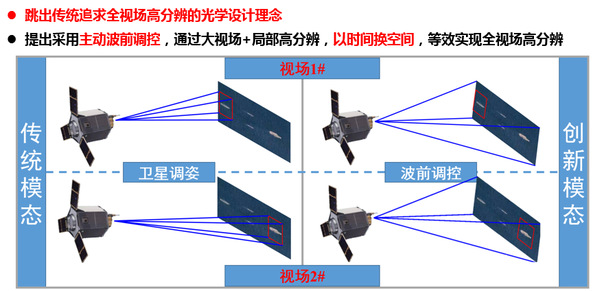

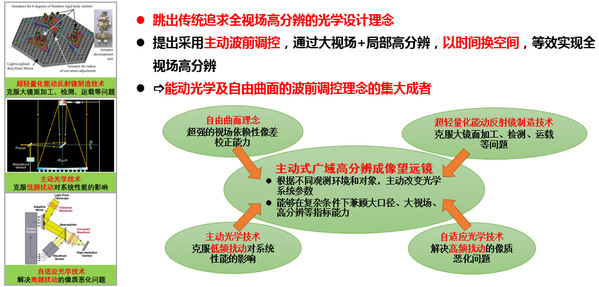

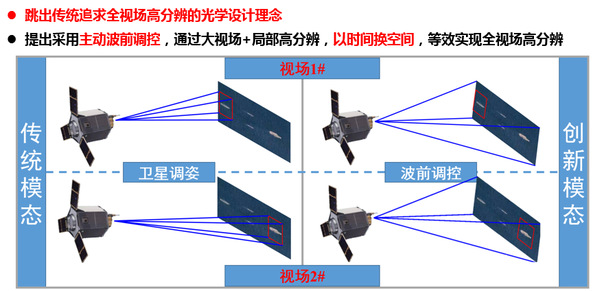

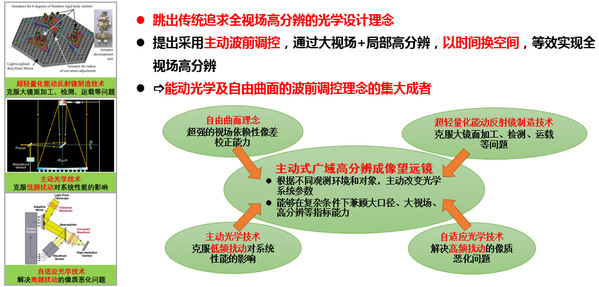

4、基于小凹的仿生成像,探索广域高分辨成像的新技术体制

你是否曾静下心来,细细观察过眼睛这扇心灵之窗?它拥有辽阔视野,宛如包容万象的宇宙,却只在专注凝视的方寸之间,展现出极致的清晰与细腻。这神奇的小凹成像现象,宛如大自然馈赠的智慧锦囊,为我们点亮了研发兼具广阔视野与高清成像光学系统的灵感之光,引领我们探索更美妙的视觉新境界。

广域小凹高分辨成像新模态

广域小凹高分辨成像新模态中的交叉融合

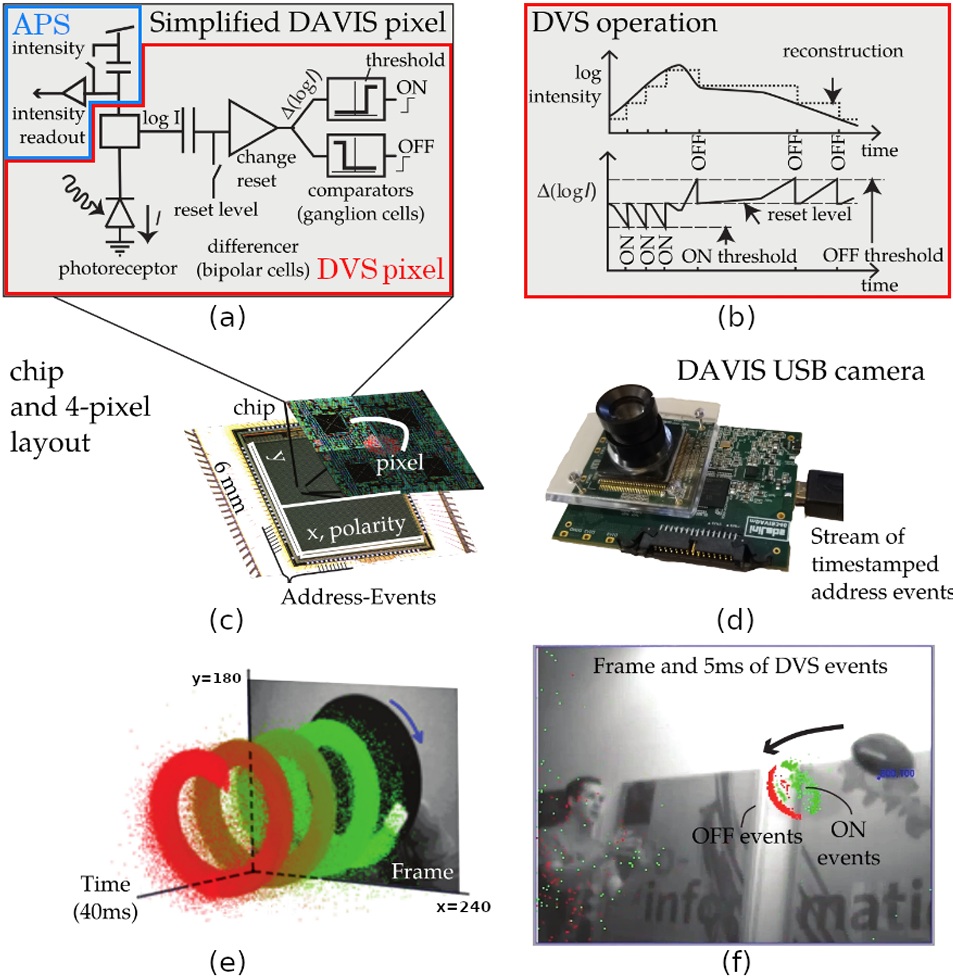

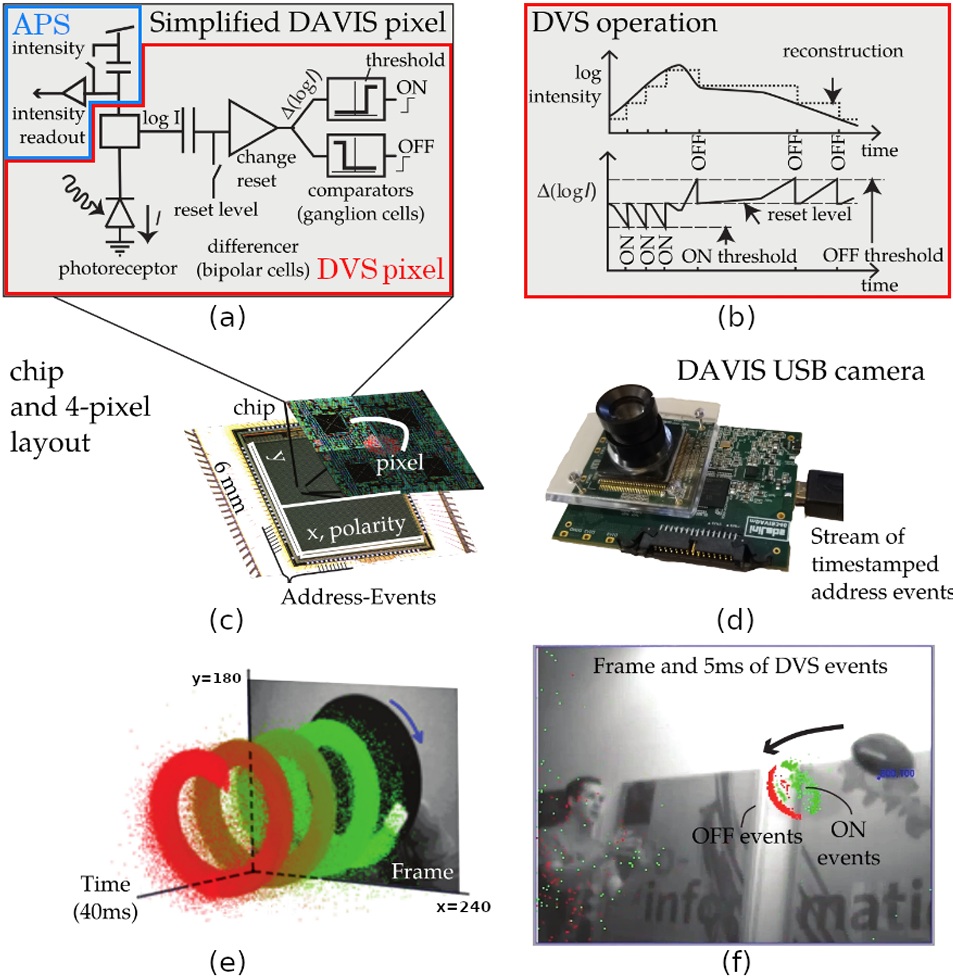

5、面向极端成像与探测需求,探索基于神经形态学的成像、探测新方法(硅基视网膜,与香港大学建立合作)

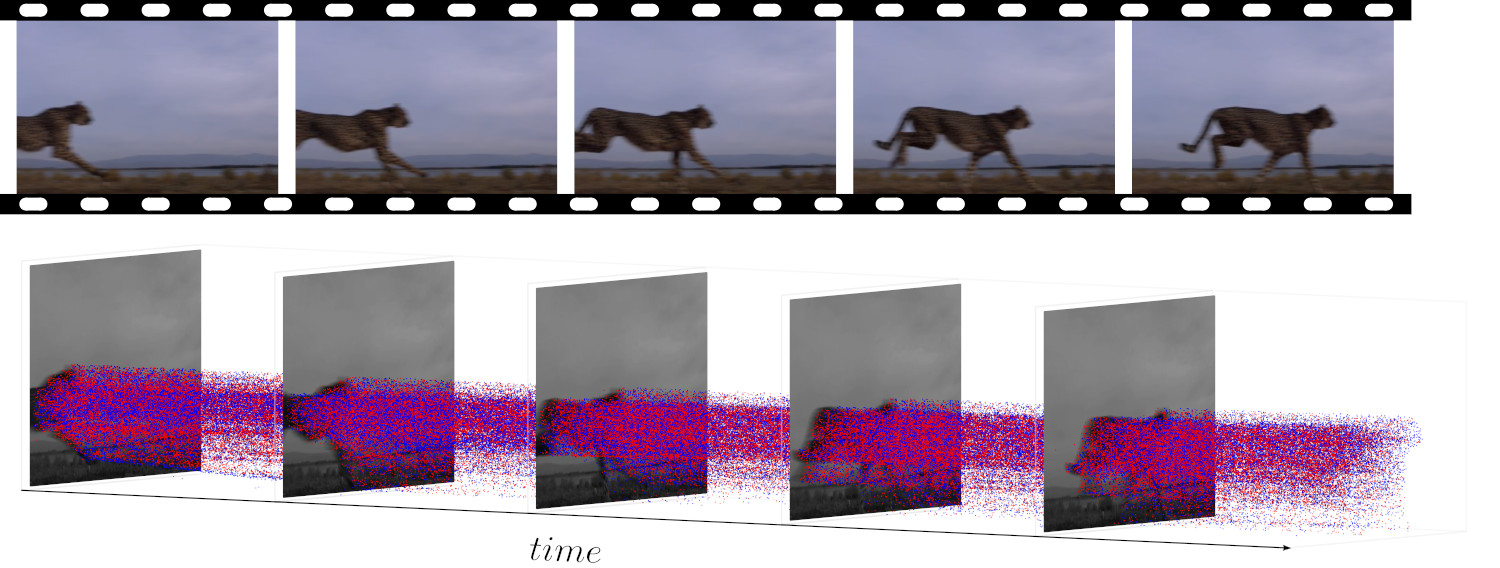

在你轻眨双眸的刹那,不过零点几秒的短暂瞬间,时光的幕布之后,或许正上演着无数你未曾窥探到的故事。基于神经形态视觉探测的机理,科学家研发了可在微秒级时间尺度上感知世界的眼睛——事件相机。

事件相机探测机理

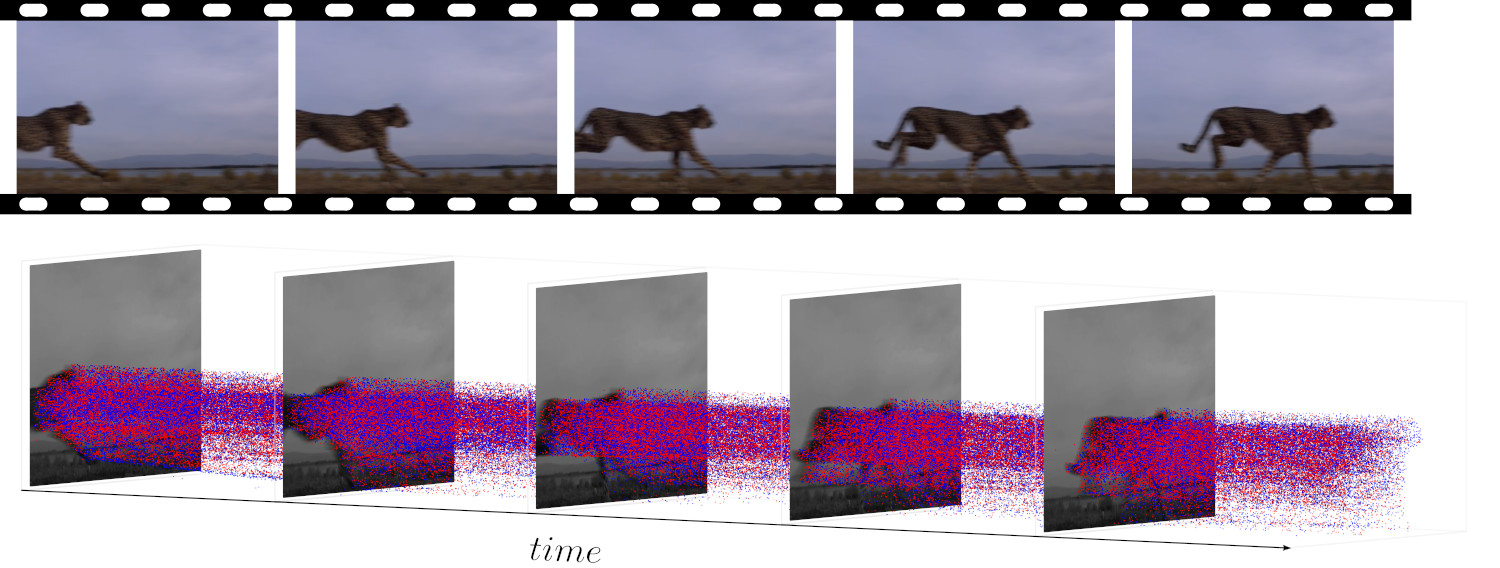

传统相机(上)和事件相机(下)的拍摄效果比较

昆虫飞行形态的高速摄影

(1)每年可招收硕士研究生2名(学硕/专硕均可):080300 光学工程(学术学位)、085406 电子信息(控制工程)(专业学位)、085408 光电信息工程(专业学位);

(2)欢迎具有光电、电子、测控、计算机等专业学习背景的同学推免或报考本团队!

(3)热忱欢迎对课题组研究方向感兴趣的本科生参与团队的科研工作,形式包括但不限于本科生导师制、各类学科竞赛及本科生相关创新创业项目等。

张永峰,男,1992年4月生,山西阳曲人;博士,青年特聘教授(2023),硕士生导师;入选光电科学与工程学院“优秀青年学者”青年学科带头人培养计划。2020年7月毕业于中国科学院大学光学工程专业,获工学博士学位(导师:鲜浩研究员);2020年8月至2023年8月在中国科学院光电技术研究所开展博士后研究(合作导师:饶长辉研究员)并以“优秀”成绩出站;2023年9月加入苏州大学光电科学与工程学院。

长期从事主动/自适应光学(Active Optics & Adaptive Optics)、高精度波前传感/相位复原(Wavefront Sensing & Phase Retrieval)、先进像差理论(Nodal Aberration Theory)、小凹成像(Foveated Imaging)及神经形态感知技术(Neuromorphic Imaging & Sensing)等前沿领域的研究工作。

近年来,围绕上述前沿研究领域,在Optics Letters、Journal of the Optical Society of America A、Optics Communications等国内外本领域主流期刊发表SCI/EI论文10余篇,累计影响因子超30,其中,1篇入选中国激光杂志社优秀论文,1篇被国际工程领域著名机构Advances in Engineering(AIE)遴选为关键科学文章;申请发明专利2项,其中授权1项。

中国光学工程学会高级会员,中国仪器仪表学会永久高级会员,国际光学工程学会(SPIE)会员,中国光学学会会员,中国计量测试学会会员,中国空间科学学会会员;担任中国光学工程学会计算成像专业委员会青年委员,中国光学工程学会光谱技术及应用专业委员会青年委员,中国光学工程学会大气光学及自适应光学专业委员会青年委员;担任中国仪器仪表学会会刊《Instrumentation》青年编委,《Astronomical Techniques and Instruments》首届青年编委;美国光学学会、中国光学、光学精密工程等主流光学期刊审稿人;担任国家自然科学基金系统评议专家。

入选中国科学院“特别研究助理项目”资助人才计划(2021)、苏州大学青年特聘教授(2023)、光电科学与工程学院“优秀青年学者”人才计划(2024);作为项目负责人,主持国家自然科学基金青年项目、四川省自然科学基金青年项目、四川省博士后科研项目特别资助、中科院特别研究助理项目、自适应光学全国重点实验室开放基金重点项目等国家级/省部级项目,累计主持经费超200万元;作为项目核心成员,参与国家自然科学基金面上项目、KJW创新特区项目等;获得中国科学院朱李月华优秀博士生奖、中科院自适应光学重点实验室特优奖学金、光电奖学金、教育部高等学校仪器类专业优秀毕业设计案例(2015)、吉林省大学生数学建模竞赛一等奖、吉林省大学生数学竞赛(非数学类)二等奖等多项荣誉/奖励;获苏州大学2024届本科毕业论文(设计)优秀指导老师。

中国光学工程学会高级会员(2023.7-至今)

中国仪器仪表学会永久高级会员(2023.7-至今)

国际光学工程学会(SPIE)会员(2023.7-至今)

中国光学学会会员

中国光学工程学会计算成像专业委员会青年委员

中国光学工程学会光谱技术及应用专业委员会青年委员

中国光学工程学会大气光学及自适应光学专业委员会青年委员

担任中国仪器仪表学会会刊《Instrumentation》青年编委

《Astronomical Techniques and Instruments》青年编委

国家自然科学基金系统评议专家

1、主动/自适应光学(Active Optics & Adaptive Optics,与中科院光电技术研究所建立合作)

仍是那道光,穿越重重介质,抵达我们眼中时却已不复最初的纯净模样。主动/自适应光学,宛如光学领域的守护精灵,凭借精妙技术,矫正光的偏差,驱散畸变的阴霾,让那道光重归本真,再次绽放出其原有的澄澈与明亮。

主动光学及自适应光学原理及其应用(已获武汉大学王凯楠博士使用许可)

2、波前传感/相位复原(Wavefront Sensing & Phase Retrieval)

于光的神秘天地间,波前传感/相位复原宛如拥有超凡魔力的 “透视之眸”。它宛如灵动的指尖,轻轻撩开光场那层朦胧的面纱,将隐匿其中的奥秘逐一展现。在系外行星成像与表征等前沿空间科学领域,下一代自适应光学以亚纳米乃至皮米级感知精度为目标,孜孜不倦地追求着其极限性能。

夏克-哈特曼波前传感器(Shack-Hartmann Wavefront Sensor)

四棱锥波前传感器(Pyramid Wavefront Sensor)

相位差法(Phase Diversity)/相位恢复(Phase Retrieval)

基于编码的波前传感技术(计算光学时代的新型光场感知技术)

3、先进像差理论(Nodal Aberration Theory)及其应用

目前,光学系统的发展瞄准极限性能,以满足前所未有的应用需求。在这一发展趋势下,传统像差理论在应用时尽显弊端。发展先进像差理论,将为新型高性能系统的设计、像差场表征与调控提供有力手段。

4、基于小凹的仿生成像,探索广域高分辨成像的新技术体制

你是否曾静下心来,细细观察过眼睛这扇心灵之窗?它拥有辽阔视野,宛如包容万象的宇宙,却只在专注凝视的方寸之间,展现出极致的清晰与细腻。这神奇的小凹成像现象,宛如大自然馈赠的智慧锦囊,为我们点亮了研发兼具广阔视野与高清成像光学系统的灵感之光,引领我们探索更美妙的视觉新境界。

广域小凹高分辨成像新模态

广域小凹高分辨成像新模态中的交叉融合

5、面向极端成像与探测需求,探索基于神经形态学的成像、探测新方法(硅基视网膜,与香港大学建立合作)

在你轻眨双眸的刹那,不过零点几秒的短暂瞬间,时光的幕布之后,或许正上演着无数你未曾窥探到的故事。基于神经形态视觉探测的机理,科学家研发了可在微秒级时间尺度上感知世界的眼睛——事件相机。

事件相机探测机理

传统相机(上)和事件相机(下)的拍摄效果比较

昆虫飞行形态的高速摄影

(1)每年可招收硕士研究生2名(学硕/专硕均可):080300 光学工程(学术学位)、085406 电子信息(控制工程)(专业学位)、085408 光电信息工程(专业学位);

(2)欢迎具有光电、电子、测控、计算机等专业学习背景的同学推免或报考本团队!

(3)热忱欢迎对课题组研究方向感兴趣的本科生参与团队的科研工作,形式包括但不限于本科生导师制、各类学科竞赛及本科生相关创新创业项目等。