高涵,博士生导师,苏州大学基础医学院病原生物学系特聘教授。厦门大学生命科学学院博士毕业,中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所(现分子植物科学卓越创新中心)博士后,获上海市超级博士后项目资助。中国科学院分子植物科学卓越创新中心副研究员,获聘特聘研究岗位,入选中科院青年促进会。

高涵博士长期从事蚊媒传播病原体和媒介疾病防控交叉研究,以第一作者身份在Nature Microbiology,Nature Communications,Cell Host & Microbe,Current Biology,PLoS Pathogens和Trends in Parasitology等杂志发表论文,以参与作者身份在PNAS,Science Advances,mBio和MBP等杂志发表论文。目前完成青年基金项目1项,主持国家重点研发专项青年科学家项目1项,国家自然科学基金面上项目1项,参与科技部重点研发专项项目1项(复旦大学牵头),中美NSFC-BMGF联合项目1项(基金委-盖茨基金会联合项目),中科院国际合作局项目1项。

高涵博士具有药学、细胞生物学、微生物学、病原生物学多学科交叉背景。研究领域涉及肿瘤免疫、病原微生物感染、疟疾和蚊媒病毒、RNA结合蛋白与miRNA跨界调控、cGMP信号转导、肠道菌群稳态、细菌外膜囊泡、外泌体跨界功能等。

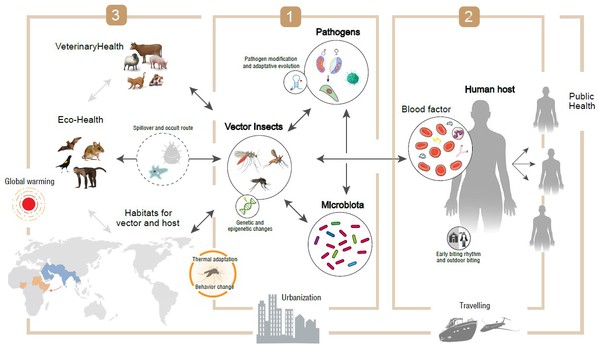

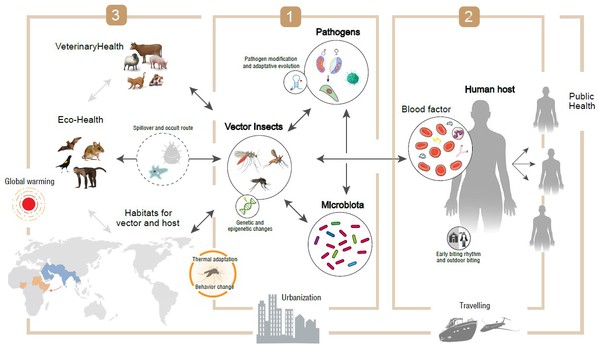

生物之间复杂的相互作用塑造了生态系统的动态平衡,推动了病原、媒介与宿主的共同进化演化。从微观层面,病原体-媒介-宿主之间的博弈和共进化是一场持续的军备竞赛,病原不断适应媒介和宿主的防御机制,通过多种方式快速改变自身以增强生存和传播能力,而宿主和媒介通过进化增强其防御机制,发展出更为有效的免疫反应和抵抗策略。从宏观层面,气候变化和人类活动正在深刻影响病原体-媒介-宿主的共进化过程。全球气温上升、降水模式改变以及栖息地的破坏,正在改变病原体、传播媒介和宿主的分布范围和相互作用频率。人类的城市化、农业扩展和国际贸易加速了病原体、媒介的传播和引入新的宿主环境。这些变化不仅打破了原有的生态平衡,还促进了病原体、媒介适应新环境的进化,加剧了疾病的爆发风险。

人类健康与动物健康、生态平衡息息相关。很多人类病原本外溢于生态系统,病原-媒介-宿主博弈和生态系统的改变,共同驱动了病原外溢和跨种传播,推动了传染病的爆发流行。复杂而多元的生物互作如何塑造疾病传播?生态系统中还有哪些重要而隐匿的传播途径?下一个广泛影响人类社会的X疾病会是什么?如何前瞻地预判和开发创新阻断策略?

“生物互作与媒介疾病防控策略研究组”是一支刚刚成立的研究团队,欢迎加入我们的实验室!我们以重要医学媒介昆虫、病原体、微生物为研究对象,以病原体跨种传播过程的多元互作和环境驱动因素为视角,开展交叉研究,致力于揭示媒介病原演化传播的机制,揭示潜在的隐匿传播途径和环境驱动因素,开发病原传播阻断和治疗的创新技术策略。我们亦致力于从复杂生物互作角度,从微生物、病原体和昆虫等系统中挖掘可应用的生物医学材料。实验室有完善的细胞生化平台,建有专门的媒介繁育室、媒介测试室、半现场测试设施。我们致力于团队成员来自不同的学科背景,团队充满活力和创新精神,勇于探索敢于尝试。

课题组目前欢迎本科学生2-3名,进行3D打印蚊虫测试装置、细菌制剂、病原诊断检测技术开发。

博士后或科研助理1名。

欢迎有志于从事生物互作、媒介病原方向的青年才俊加入。要求具有以下研究背景中的1项以上:

1)细胞生物学、动物学或者病原微生物学研究背景

2)疟原虫、蚊媒病毒研究经验

3)细胞外泌体,细菌外泌囊泡研究经验

4)细菌群体感应与化学通讯研究背景

5)RNA生物学,RNA结构、修饰,核苷代谢

6)昆虫学,转基因和昆虫行为、生理研究背景

7)免疫学,肠道菌群稳态和免疫

其它要求:

能接受一些野外现场实验安排,可接受短期派驻上海中科院等单位开展工作。

具有较好的理论基础和实验动手能力。具备良好的英语阅读、写作和口语能力。具有团队合作精神,良好的沟通能力和解决问题的能力。具备独立开展科研工作的能力,并有强烈的创新意识。

高涵,博士生导师,苏州大学基础医学院病原生物学系特聘教授。厦门大学生命科学学院博士毕业,中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所(现分子植物科学卓越创新中心)博士后,获上海市超级博士后项目资助。中国科学院分子植物科学卓越创新中心副研究员,获聘特聘研究岗位,入选中科院青年促进会。

高涵博士长期从事蚊媒传播病原体和媒介疾病防控交叉研究,以第一作者身份在Nature Microbiology,Nature Communications,Cell Host & Microbe,Current Biology,PLoS Pathogens和Trends in Parasitology等杂志发表论文,以参与作者身份在PNAS,Science Advances,mBio和MBP等杂志发表论文。目前完成青年基金项目1项,主持国家重点研发专项青年科学家项目1项,国家自然科学基金面上项目1项,参与科技部重点研发专项项目1项(复旦大学牵头),中美NSFC-BMGF联合项目1项(基金委-盖茨基金会联合项目),中科院国际合作局项目1项。

高涵博士具有药学、细胞生物学、微生物学、病原生物学多学科交叉背景。研究领域涉及肿瘤免疫、病原微生物感染、疟疾和蚊媒病毒、RNA结合蛋白与miRNA跨界调控、cGMP信号转导、肠道菌群稳态、细菌外膜囊泡、外泌体跨界功能等。

生物之间复杂的相互作用塑造了生态系统的动态平衡,推动了病原、媒介与宿主的共同进化演化。从微观层面,病原体-媒介-宿主之间的博弈和共进化是一场持续的军备竞赛,病原不断适应媒介和宿主的防御机制,通过多种方式快速改变自身以增强生存和传播能力,而宿主和媒介通过进化增强其防御机制,发展出更为有效的免疫反应和抵抗策略。从宏观层面,气候变化和人类活动正在深刻影响病原体-媒介-宿主的共进化过程。全球气温上升、降水模式改变以及栖息地的破坏,正在改变病原体、传播媒介和宿主的分布范围和相互作用频率。人类的城市化、农业扩展和国际贸易加速了病原体、媒介的传播和引入新的宿主环境。这些变化不仅打破了原有的生态平衡,还促进了病原体、媒介适应新环境的进化,加剧了疾病的爆发风险。

人类健康与动物健康、生态平衡息息相关。很多人类病原本外溢于生态系统,病原-媒介-宿主博弈和生态系统的改变,共同驱动了病原外溢和跨种传播,推动了传染病的爆发流行。复杂而多元的生物互作如何塑造疾病传播?生态系统中还有哪些重要而隐匿的传播途径?下一个广泛影响人类社会的X疾病会是什么?如何前瞻地预判和开发创新阻断策略?

“生物互作与媒介疾病防控策略研究组”是一支刚刚成立的研究团队,欢迎加入我们的实验室!我们以重要医学媒介昆虫、病原体、微生物为研究对象,以病原体跨种传播过程的多元互作和环境驱动因素为视角,开展交叉研究,致力于揭示媒介病原演化传播的机制,揭示潜在的隐匿传播途径和环境驱动因素,开发病原传播阻断和治疗的创新技术策略。我们亦致力于从复杂生物互作角度,从微生物、病原体和昆虫等系统中挖掘可应用的生物医学材料。实验室有完善的细胞生化平台,建有专门的媒介繁育室、媒介测试室、半现场测试设施。我们致力于团队成员来自不同的学科背景,团队充满活力和创新精神,勇于探索敢于尝试。

课题组目前欢迎本科学生2-3名,进行3D打印蚊虫测试装置、细菌制剂、病原诊断检测技术开发。

博士后或科研助理1名。

欢迎有志于从事生物互作、媒介病原方向的青年才俊加入。要求具有以下研究背景中的1项以上:

1)细胞生物学、动物学或者病原微生物学研究背景

2)疟原虫、蚊媒病毒研究经验

3)细胞外泌体,细菌外泌囊泡研究经验

4)细菌群体感应与化学通讯研究背景

5)RNA生物学,RNA结构、修饰,核苷代谢

6)昆虫学,转基因和昆虫行为、生理研究背景

7)免疫学,肠道菌群稳态和免疫

其它要求:

能接受一些野外现场实验安排,可接受短期派驻上海中科院等单位开展工作。

具有较好的理论基础和实验动手能力。具备良好的英语阅读、写作和口语能力。具有团队合作精神,良好的沟通能力和解决问题的能力。具备独立开展科研工作的能力,并有强烈的创新意识。